Theme

"Comfort"

Judging Criteria

1. Understanding

Does the student understand and express the theme of "comfort"?

2. Point of view

"A unique perspective that gives it a sense of originality."

3. Possibilities

Does it give you a sense of the potential for growth in the idea and the possibility of it being realized?

Recruitment details

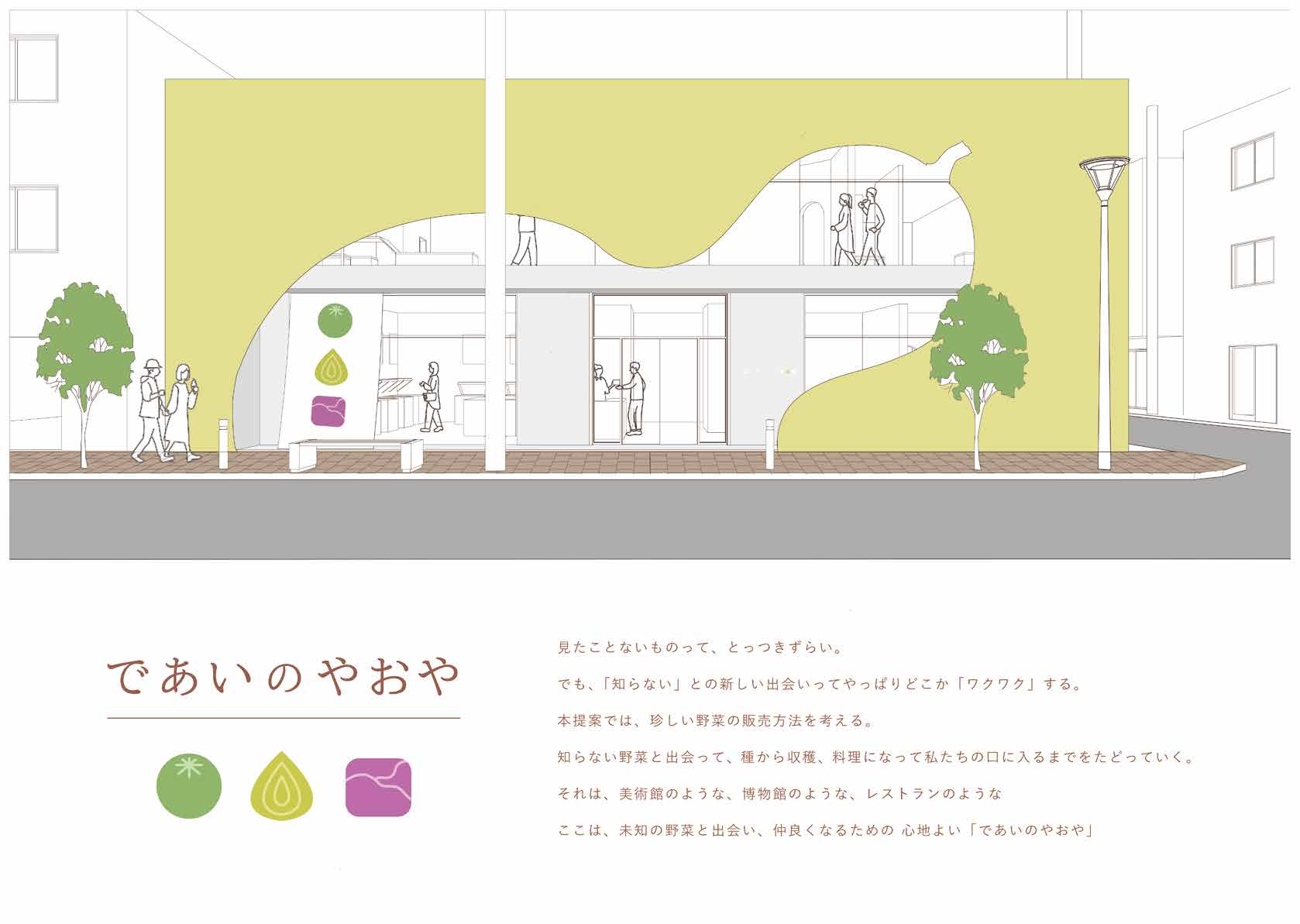

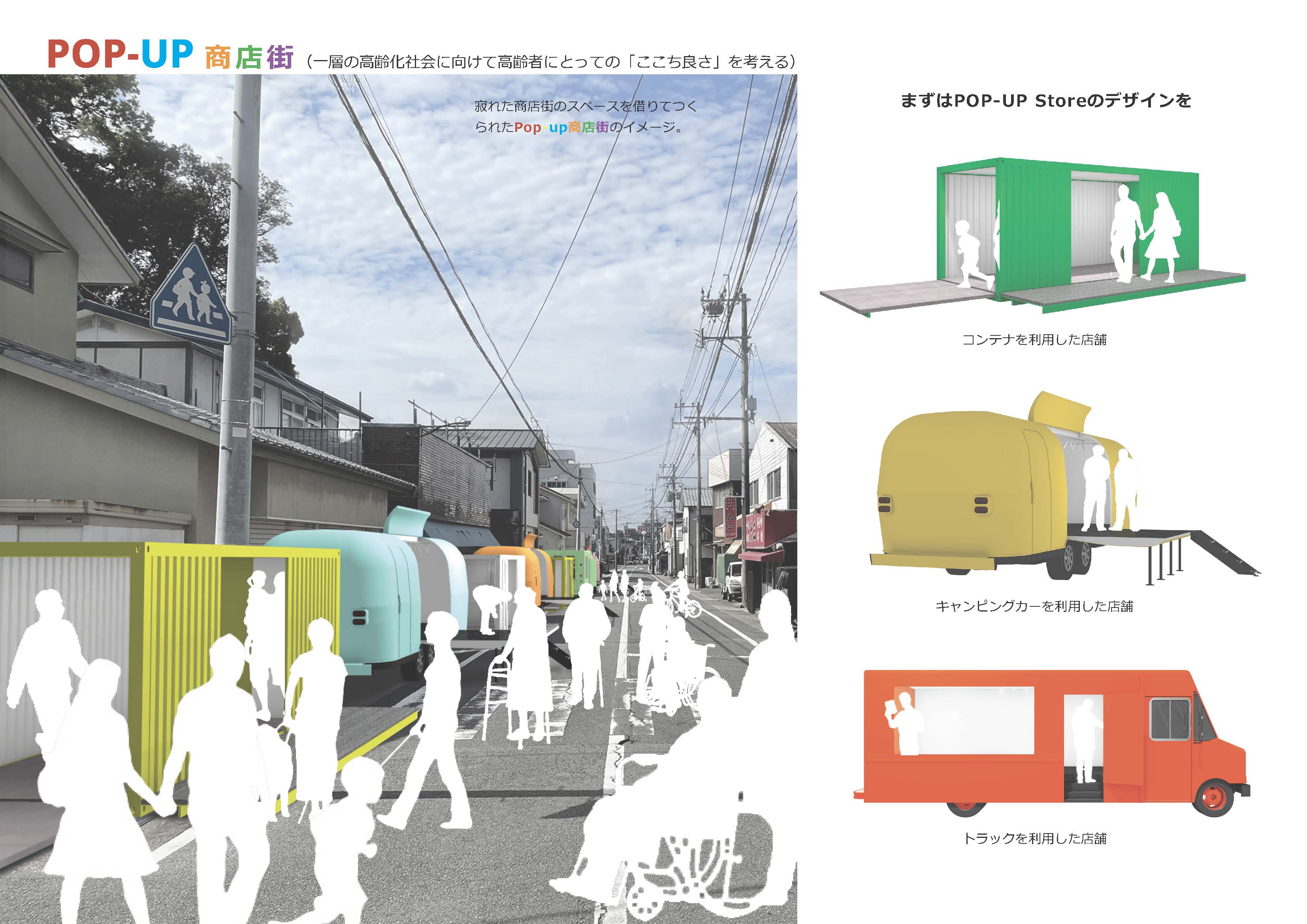

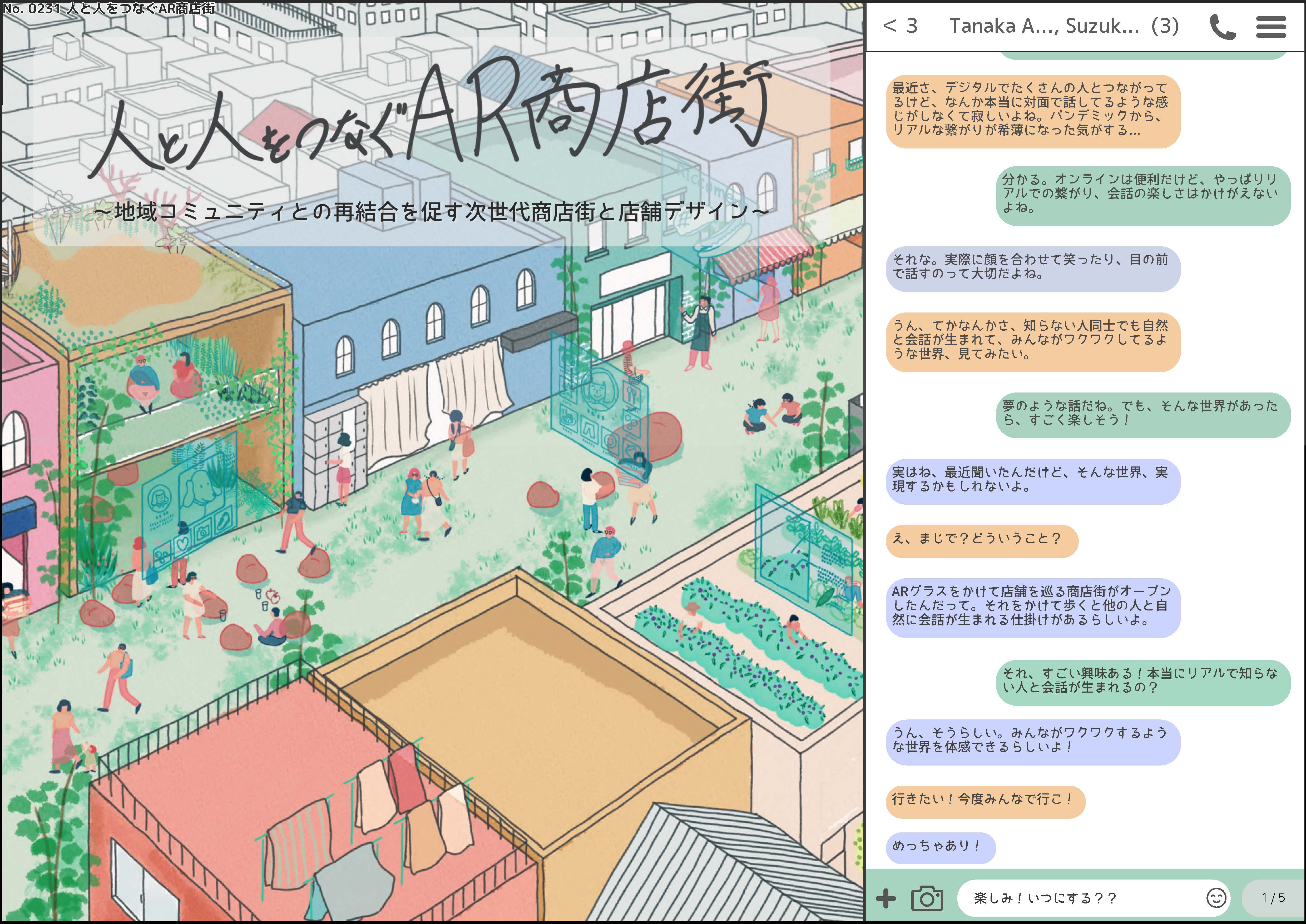

Reunion with people. Reunion with the place.

Daily life is gradually returning. Activities have resumed, many people are coming and going,

Now that the awareness of "interaction" and "connection" is emerging and being regained,

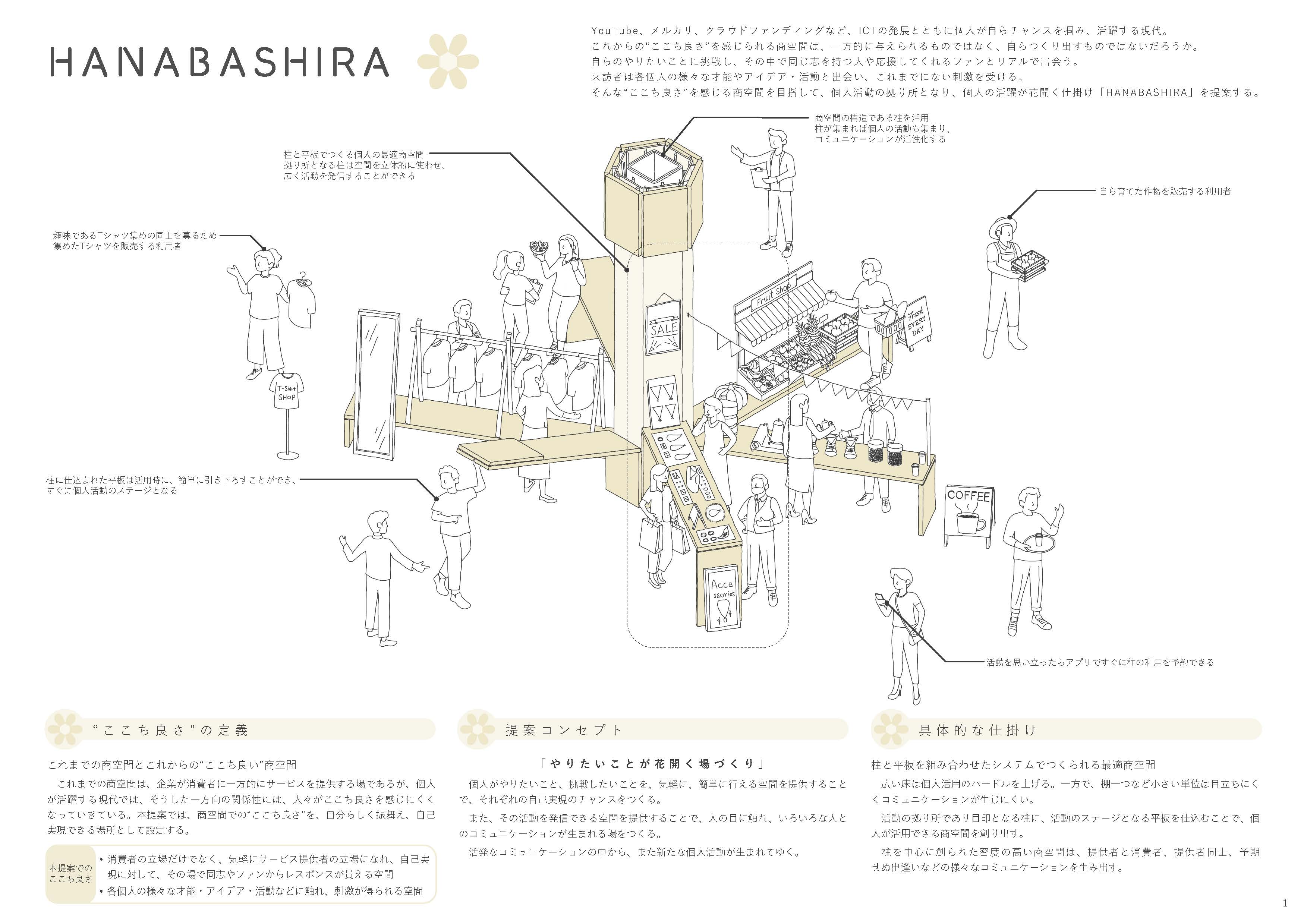

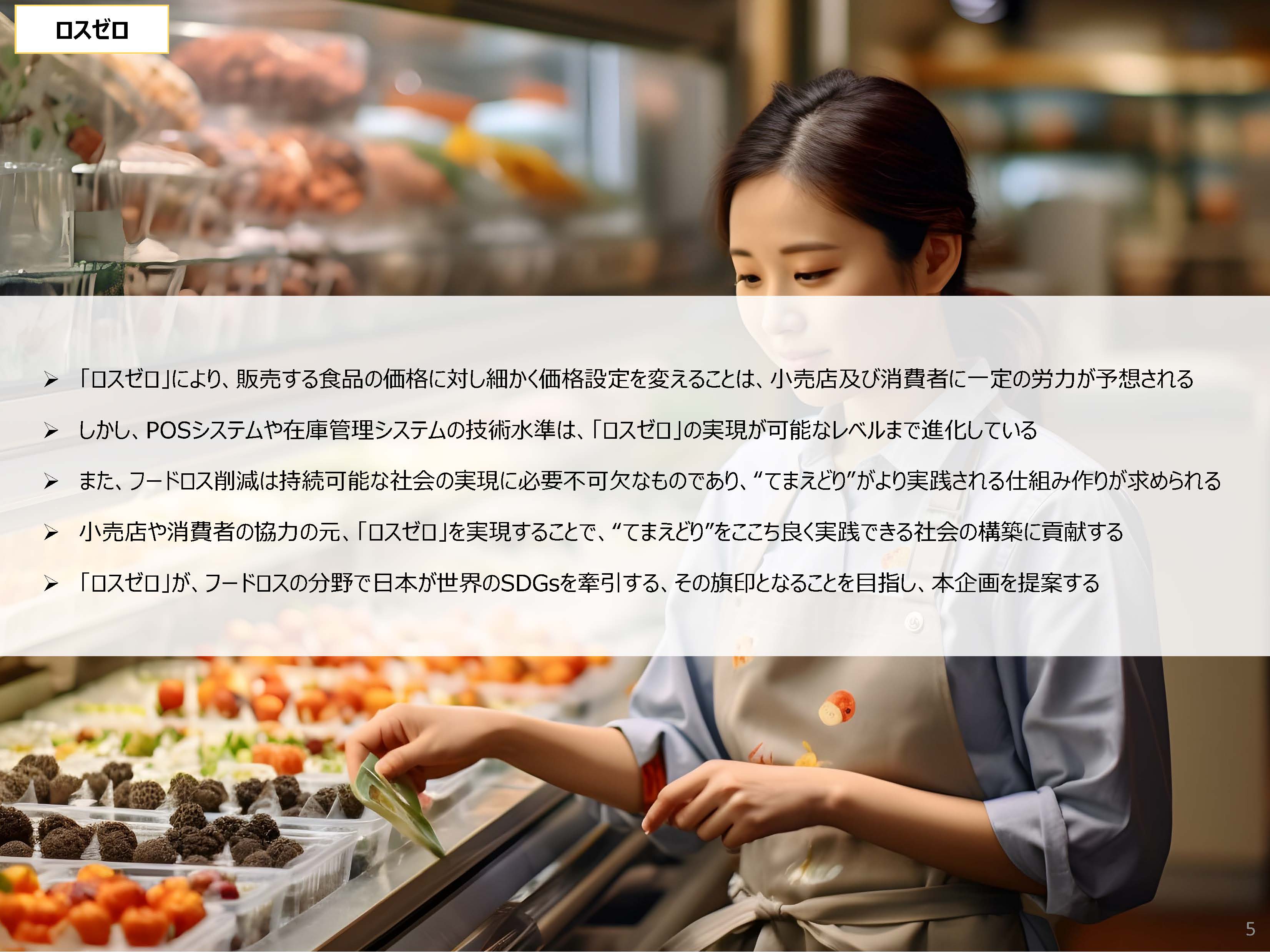

What will the real stores that will make you feel comfortable in the future look like?

Judges

Adastria Co., Ltd.

Alpen Co., Ltd.

Cainz Corporation

Kinokuniya Bookstore Co., Ltd.

Creators' NEXT Co., Ltd.

Jamo associates

JR West Japan SC Development Co., Ltd.

Starbucks Coffee Japan Co., Ltd.

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd.

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

UNITED ARROWS LTD.

LINE Inc.

Royal Holdings Co., Ltd.

Workman Co., Ltd.

TANSEISHA Co., Ltd.