Site Search

- TOP

- Project Details

- List of achievements

- Kadokawa Musashino Museum

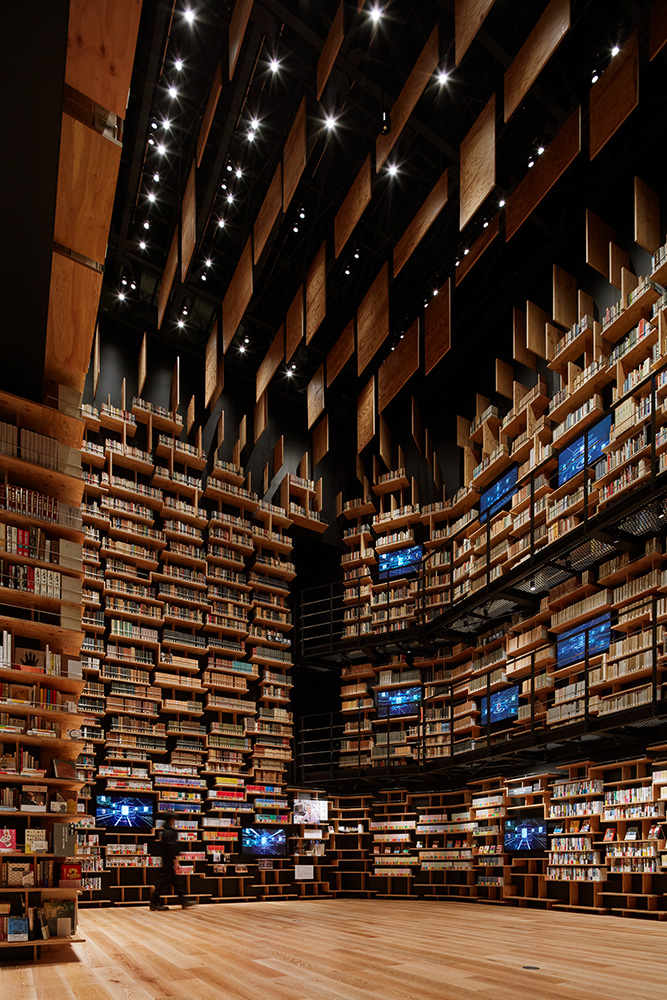

Kadokawa Musashino Museum

A new concept cultural complex that combines a library, art gallery, and museum

- Cultural Spaces

Photo: Forward Stroke inc., Taichi Misonoo

About the Project

| Overview | Kadokawa Musashino Museum is a cultural complex with a new concept that combines a library, art gallery, and museum. Under the supervision of editorial engineer Seigo Matsuoka, naturalist Hiroshi Aramata, architect Kengo Kuma, and art scholar and art educator Shingo Kamino, the site disseminates culture from a wide range of angles, from mainstream culture (contemporary art, literature, etc.) to pop culture (anime, manga, etc.). |

|---|---|

| Issues/Themes | With overall supervision by Seigo Matsuoka and design by Kengo Kuma & Associates, we aimed to materialize an unprecedented library and contribute to realizing the facility's concept. |

| Space Solution/Realization | In collaboration with Seigo Matsuoka Office and Kengo Kuma & Associates, the project will create a "book town where you can feel the bustle of books" and "bookshelves that overlap like the structure of the brain." In order to realize a concept never before seen in a library, a full-scale mock-up was created. Books were arranged, category signs and Video were added, and projection mapping was tried out through trial and error. The bookshelves were modularized in a factory and assembled on-site, achieving high precision, the planned strength, and shortening the on-site construction period. |

| Design for Environment | 3R design: All bookshelves are made from coniferous plywood made from thinned wood, with sustainability in mind. |

Basic Information

| Client | Kadokawa Culture Foundation |

|---|---|

| Services Provided | Overall Supervision: Seigo Matsuoka Bookshelf design: Kengo Kuma & Associates Interior design, Production, Construction: Tanseisha |

| Project Leads at Tanseisha | Interior design: Noriko Watabiki, Noriaki Kuroda, Naoki Otake Production, Construction: Katsumi Kato Project Management: Hironari Isobe |

| Awards | KUKAN DESIGN AWARD 2021 (Silver Award for Museums and Cultural Spaces) iF DESIGN AWARD 2022 Display Industry Excellence Award (Minister's Secretariat Trade and Industry Industry, Commerce and Services Councilor's Award) Red Dot Award 2022 Best of the Best |

| Location | Saitama, Japan |

| Opening Date | August 2020 |

| Website | https://kadcul.com/ |

| Tag |

*The shared information and details of the project is accurate as of the date they were posted. There may have been unannounced changes at a later date.

Affiliated companies and solutions

Related Achievements

teamLab Biovortex Kyoto

An immersive art museum featuring the largest collection of teamLab artworks in Japan

- Cultural Spaces

Taito City Shitamachi Museum

Set in Taito Ward, it traces the memories of the downtown area and evokes the scenery and emotions of the city in the past

- Cultural Spaces

Aoyama Gakuin Museum

The thoughts of people associated with Aoyama Gakuin are woven together through light, gently enveloping and quietly guiding visitors.

- Cultural Spaces

Shinagawa Historical Museum Renewal

Visit the "Live Museum" to learn about the past and present of Shinagawa, a city connected to the world

- Cultural Spaces

Toyota City Museum

A museum that is continually created by everyone, where a diverse range of people, primarily local residents, can gather and interact

- Cultural Spaces

Itoman City Tourism and Cultural Exchange Center Facility Kukuru Itoman

Unraveling the history and culture of Itoman and passing on its diverse charms to the future

- Cultural Spaces

Amakusa City Goshoura Dinosaur Island Museum

A base facility for fossil collection and nature observation on the island, where fossils on Amakusa can send you back to the ancient world

- Cultural Spaces

Hida Takayama Museum of Art

Creating a space for art appreciation in a space where you can feel the nature of Hida Takayama and the changing seasons

- Cultural Spaces