木村 晃子(左)CMIセンター 空間メディアプロデュース統括部 演出デザイン部2課 課長

2013年入社。アミューズメント系の店舗開発からキャリアをスタートし、その後SE事業部で大手チェーンストアなどの内装を担当。これまでの経験を踏まえ、2018年からCMIセンターへ異動。3DやARなどの技術を活かしたコンテンツ作り、空間演出を手がけている。

片重 千尋(中)CMIセンター 空間メディアプロデュース統括部 演出デザイン部

2015年入社。さまざまな技術を活用した空間演出のほか、ダイバーシティ推進も担当。聴覚障がい者のリアルを伝える社内向け動画コンテンツ「ポッシーチャンネル」を設立し、運営を担っている。

河元 希(右)経営企画センター 人事部 人材開発課

2024年4月にキャリア入社。これまでさまざまな会社で積み上げた人事としての経験を活かし、現在は 各種研修運営の他、人事部で障がい者採用を担当している。

私らしい仕事発見ツアーに参加することになったきっかけを教えてください。

河元

もともと、丹青社のグループ会社で空間づくりに関わる多様な人材の派遣・紹介をしている丹青ヒューマネットが「私らしい仕事発見ツアー」を主催するキッズブーケプロジェクトを支援しており、丹青社でも取り組んでみないかとお誘いいただいたのがきっかけでした。CMIセンターには聴覚障がいがある社員が所属しており、それを個性として活かしながら活躍できる環境が整っています。そんな姿を子どもたちに見てもらうことで、将来の選択肢を広げてもらえたらいいなと思い、参加することにしました。

片重

私自身も聴覚障がいの当事者として、中学生の頃に将来について思い悩む時期がありました。先生の話が聞き取りにくかったり、周囲と同じように過ごせなかったりすることがつらく、「自分はどんな仕事に就いて、どんなふうに生きていくのだろう」と不安を抱えていたんです。

今回の企画を通じて、障がいがありながらも社会で活躍する姿を見てもらうことで、かつての私のように将来に悩む子どもや保護者の方の不安を、少しでも和らげられるのではないかと思いました。

木村

キッズブーケプロジェクトの存在は以前から知っていました。河元さんからお声がけいただいた際は、障がいがある社員がいきいきと働いている様子を発信できる貴重な機会だと感じ、ぜひ参加したいと思いました。

障がい者が働く環境のなかには一律的に単純作業を任されることもあるようですが、個々がやりがいを感じづらくなることと思います。しかし当社のCMIセンターでは、それぞれが個性を活かし、クライアントワークやソリューション開発など社外に発信できる仕事に取り組んでいます。将来に夢や目標を描きにくい子どもたちにとって、少しでも興味や希望につながる場になればと願っています。

イベント当日はどのようなコンテンツを用意しましたか?

木村

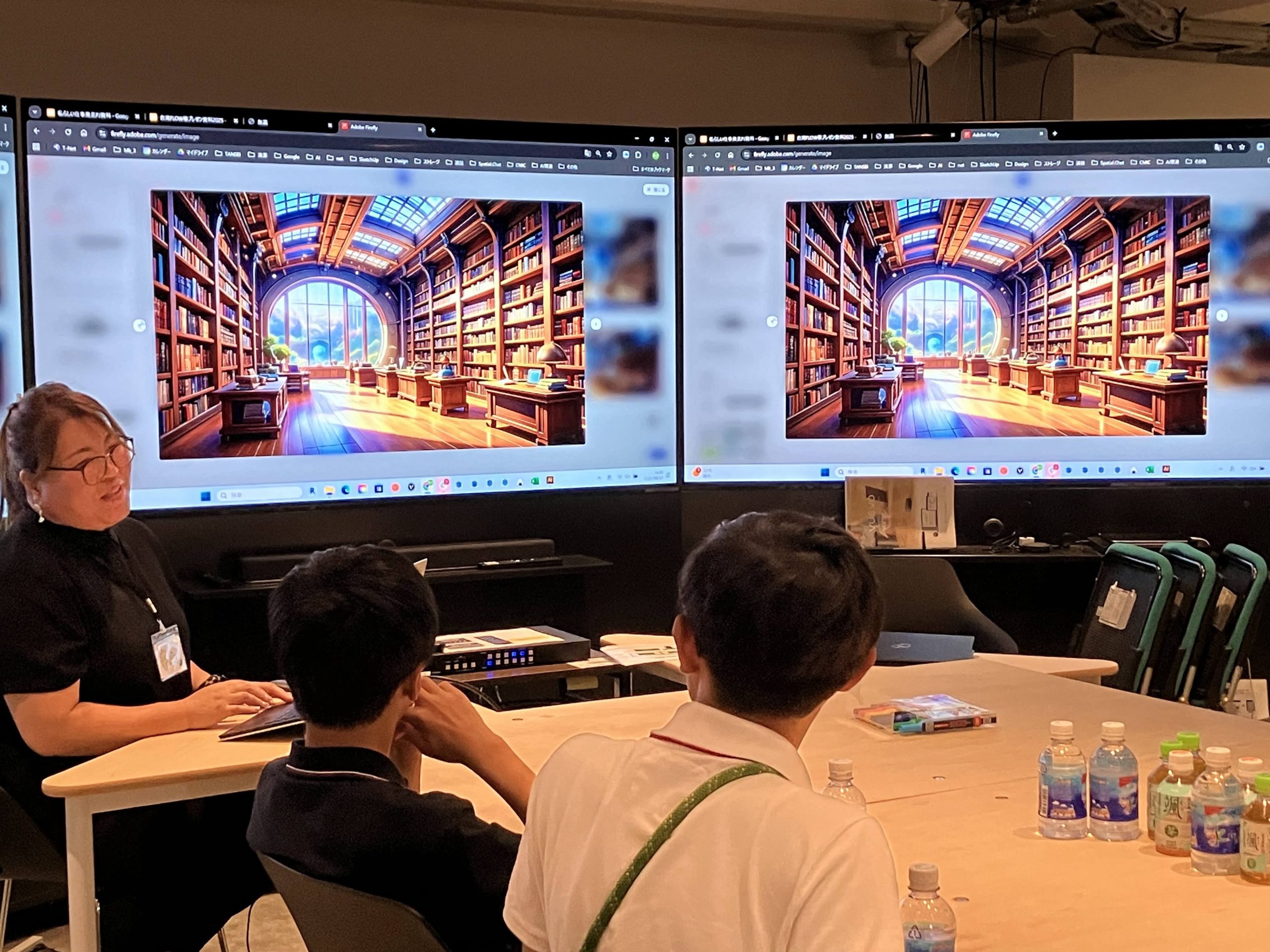

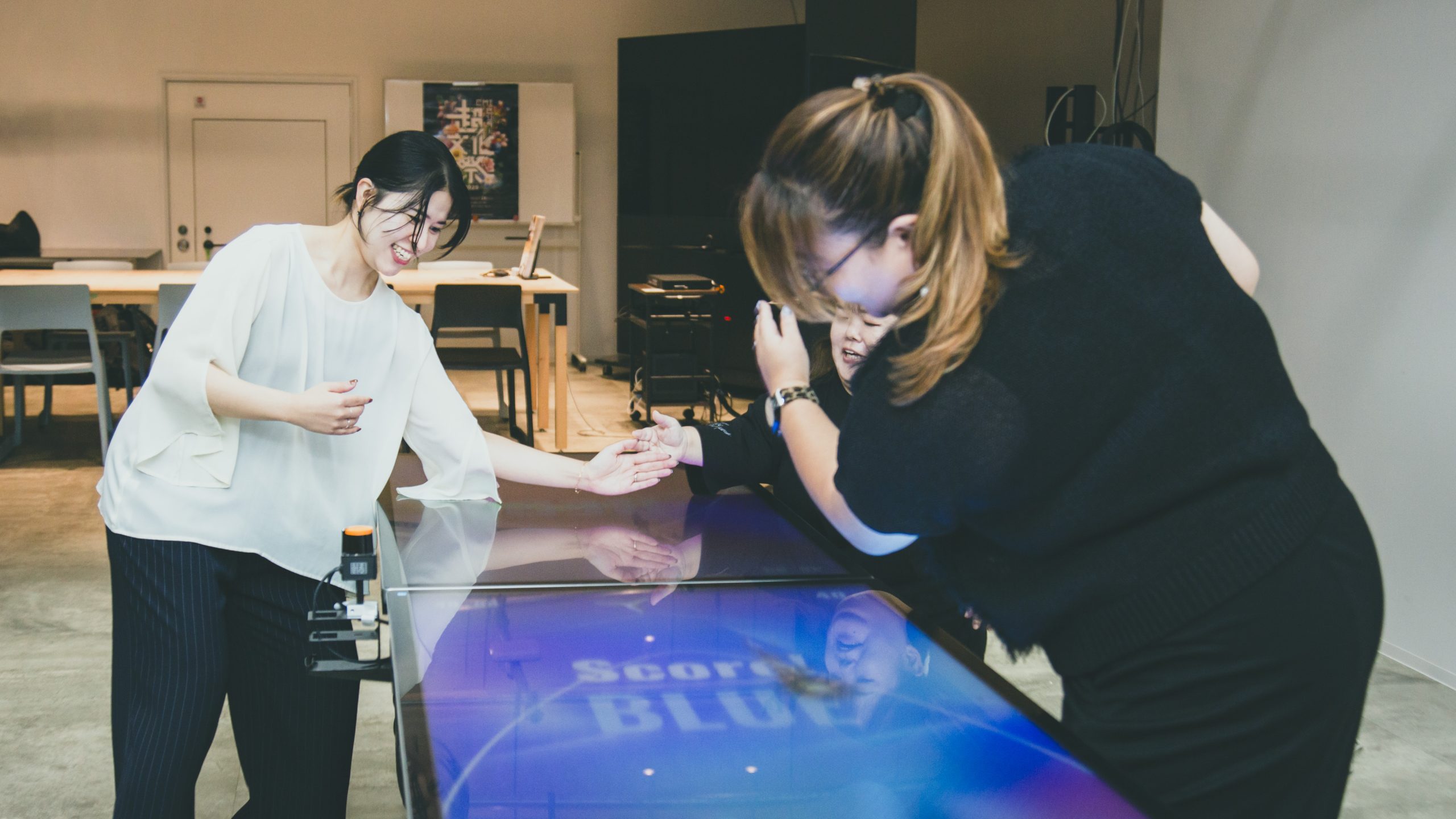

まず会社説明から始まり、実際に障がいをもつ社員がどのような仕事をしているかといった話をしました。その後、非接触で行うデジタルゲーム「AIRエアホッケー」や、聴覚障がい者の日常を擬似体験できるダイバーシティコンテンツ「YU-MO」など、CMIセンターが手がけたコンテンツをたくさん体験してもらいました。最後に子どもたちが協力してAIでデザインした空間「未来のゲームセンター」をバックに記念撮影をしました。

自閉症など発達障がいをもつ子どもたちの多くは、注意散漫になりやすく、コンテンツと自分の関心がうまくつながらないとすぐに飽きてしまうという傾向にあります。せっかく参加してくれた子どもたちに「楽しかった」と思ってもらえるよう、できるだけたくさんのコンテンツを用意するように心掛けたんです。これらのコンテンツを通して、自分の将来を想像したり、新しい夢を見つけてくれたらいいなと思っていました。

子どもたちの反応はどうでしたか?

河元

会社説明はもっと反応が薄くなると思っていましたが、予想以上に前のめりで話を聞いてくれました。丹青社を初めて知った子も多くいたようですが、空間づくりの事例を紹介するたびに「ここ知ってる!」「行ってみたい!」と反応してくれて、参加者との距離がぐっと縮まったのを感じました。

子どもたちに丹青社のことを説明するにあたって、「どうすれば専門的な言葉を使わずに分かりやすく伝えられるだろう?」と頭を悩ませていました。その際に、同僚から8月初めに実施した社員の親子が参加する社内交流イベント「TANSEI KIDS DAYS」で作成した子ども向けの会社説明資料を見せてもらったんです。そのおかげで分かりやすい説明に仕上げることができ、子どもたちに興味を持ってもらえたのだと思います。

(TANSEI KIDS DAYS の様子はこちら)

片重

当日特に意識したのは、単なる見学で終わらせず、コンテンツや体験にしっかり興味を持ってもらえるよう、子どもたちへ積極的にアプローチすること。というのも、もし自分が参加する立場だったら、興味があってもなかなか踏み出せないような気がしていたんです。実際に子どもたちも、興味はあるけれどその周囲にいる私たちを警戒している様子で、なかなか自分から近づいてきてはくれませんでした。そこで、私から子どもたちを誘い、一緒に体験をしながら興味を引き出すようにしてみたんです。その結果、AIRエアホッケーではみんな大はしゃぎで!(笑)。最後に「楽しかった」と言ってくれたのがとても印象的でした。

この企画を通して、皆さん自身どのようなことを感じましたか?

河元

丹青社は、一人ひとりが抱える障がいを「個性」として捉え、その力を活かす機会を持たせてくれる会社だと改めて感じました。障がいの有無に関わらず、一人の人間として向き合ってくれる風土があり、個性を活かしたものづくりに挑戦できる場があります。今回の企画を通じて、障がいをもった人が個性を発揮しながら活躍できる場はたくさんあることを発信していきたいですし、さらにその可能性を広げられる環境をつくっていきたいと思います。

片重

これまで経験してきたことや感じてきたことを発信しながら、「YU-MO」のようなダイバーシティに関するコンテンツをもっと手がけていきたいと思いました。多くの人は、障がい者にどう接すればよいのか分からず、どこか遠慮しているように感じます。聴覚障がいがあるからといって気を遣う必要はまったくなくて、同じように話しかけてほしいですし、コミュニケーションをとってほしい。だからこそ、私たちがどう感じているのかを広く伝え、お互いが寄り添える関係性や環境をつくっていけたらと思っています。

木村

CMIセンターは専門性に特化した組織で、丹青社の本業とは異なる新しい事業を展開していたり、取り組みも異なっていたりします。そのため、CMIセンターがどんな新しいことをしているのか、社内外に詳しく共有していくことが大切なんです。しかし、こうした企画や「丹青ノオト」などでの発信を通して、皆さんに知っていただく機会を広げています。社内でも「どうやったらCMIに入れるの?」といまの先に挑むチャレンジ精神のある社員から聞かれることもあるほどです。これからも個性と個性を掛け合わせ、仲間と力を合わせながら、お客さまや社会への感動体験を届ける取り組みを盛り上げていきたいと思います。