検索

サイト内検索

南山大学 人類学博物館

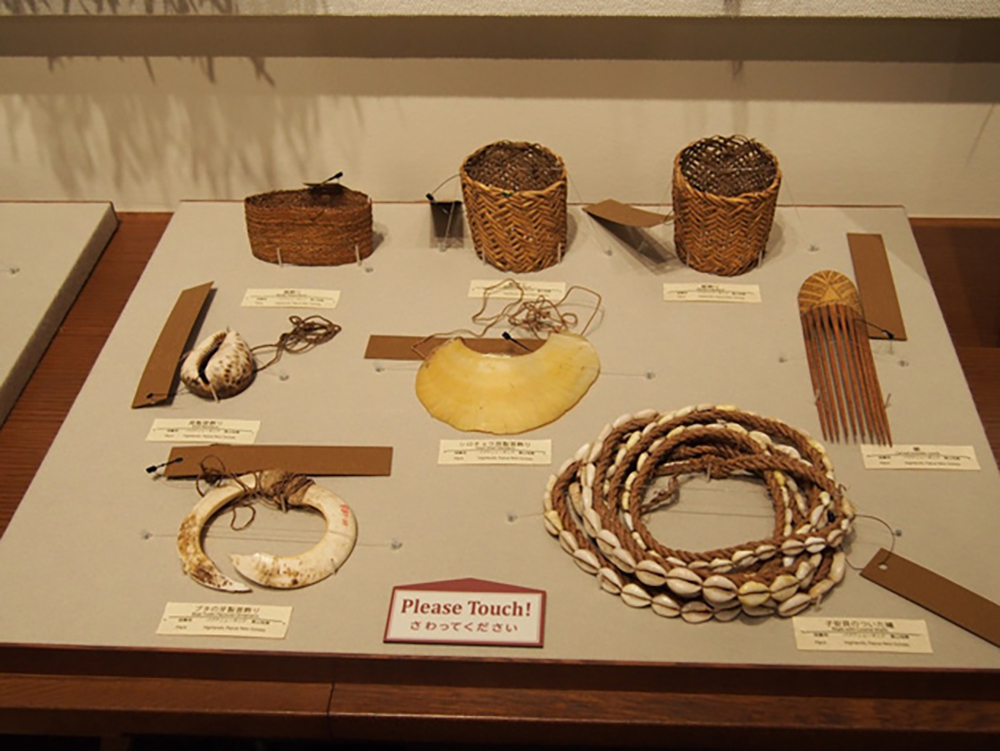

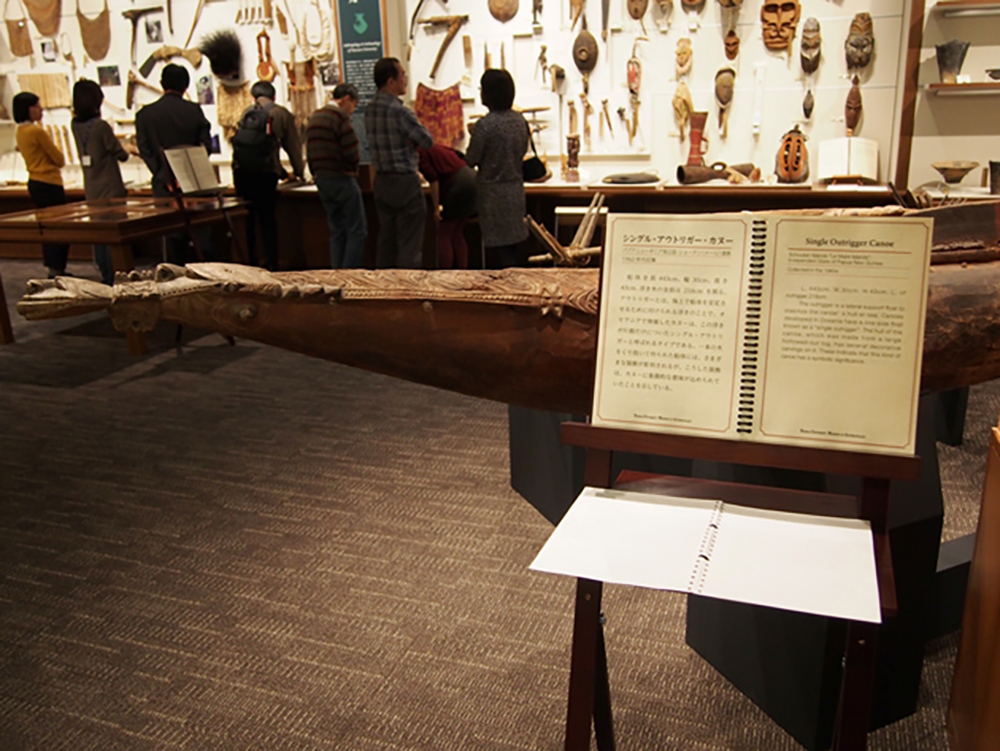

すべての展示資料を触れて楽しめる、博物館の新しいかたち

- 文化空間

撮影:エスエス企画 他

実績について

| 概要 | 博物館を利用しにくかった人たち、特に視覚に障がいのある人たちも展示を楽しめるよう、資料に「触れる」ことをコンセプトにした博物館です。これまで博物館の展示は視覚による情報が大半を占めていましたが、視覚と同様に触覚による情報提供に重点をおき、誰もが資料に触れる感動を共有できるよう工夫しました。ユニバーサルミュージアムの新しい形を探る試みを実践した施設です。 |

|---|---|

| 課題・テーマ | 展示手法や運用方法を考慮し、誰もがすべての展示資料を触れて楽しむことができる博物館をつくりあげること。 |

| 解決策・実現策 | 意欲的な取り組みを実現するにあたり、博物館のご担当者と展示方法だけでなく運用方法も含めて議論を重ね、様々な工夫や取り組みを検討。視覚に障がいのある方々に、考古資料や民族資料に実際に触れて頂き、検証作業を繰り返し実施しました。展示造作のデザインは試作を繰り返し、資料に触れやすい形状や寸法を検証して制作。博物館と視覚に障がいのある方、そして展示設計者が議論を重ね、誰もが資料に触れる感動を味わえる施設を生み出しました。 |

基本情報

| 事業主 | 学校法人 南山学園 南山大学 |

|---|---|

| 業務範囲 | デザイン・設計:(株)丹青社、(株)丹青研究所 展示企画、制作・施工:(株)丹青社 |

| 担当者 | ディレクション、デザイン・設計:齊藤 克己 展示企画:安斎 聡子、倉本 大樹 収蔵庫設計:(株)丹青研究所 小林 宜文、一ノ瀬 裕行 |

| 受賞情報 | 「DSA空間デザイン賞2014」入選 「第5回日本展示学会 学会賞」 作品賞 |

| 所在地 | 愛知県 |

| オープン日 | 2013年10月 |

| ウェブサイト | http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/MUSEUM/index.html |

| タグ |

※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

関連実績

チームラボ バイオヴォルテックス 京都

チームラボによる国内最大の作品群が並ぶ没入型アートミュージアム

- 文化空間

台東区立したまちミュージアム

台東区を舞台に下町の記憶を辿り、かつての街の風景や情緒を想起させる

- 文化空間

青山学院ミュージアム

青山学院ゆかりの人々の想いが光で紡がれ、来館者を優しく包み、静かに導く空間

- 文化空間

角川武蔵野ミュージアム

図書館、美術館、博物館が融合した新しいコンセプトの文化複合施設

- 文化空間

品川区立品川歴史館 リニューアル

世界につながる品川の今と昔を知る、「ライブミュージアム」へ

- 文化空間

豊田市博物館

市⺠を中⼼に多様な⼈々が集い、交流する「みんなでつくりつづける博物館」

- 文化空間

糸満市観光文化交流拠点施設 くくる糸満

糸満の歴史や文化を紐解き、その多彩な魅力を未来へと継承する

- 文化空間

天草市立御所浦恐竜の島博物館

天草の化石から太古の世界に思いを馳せる、島内の化石採集・自然観察の拠点施設

- 文化空間