サイト内検索

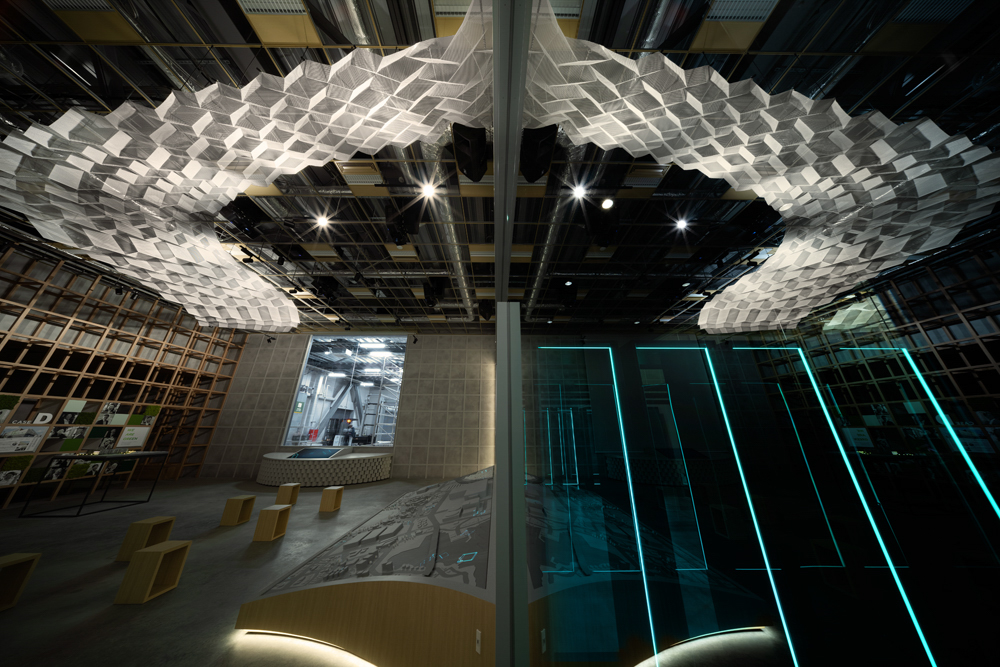

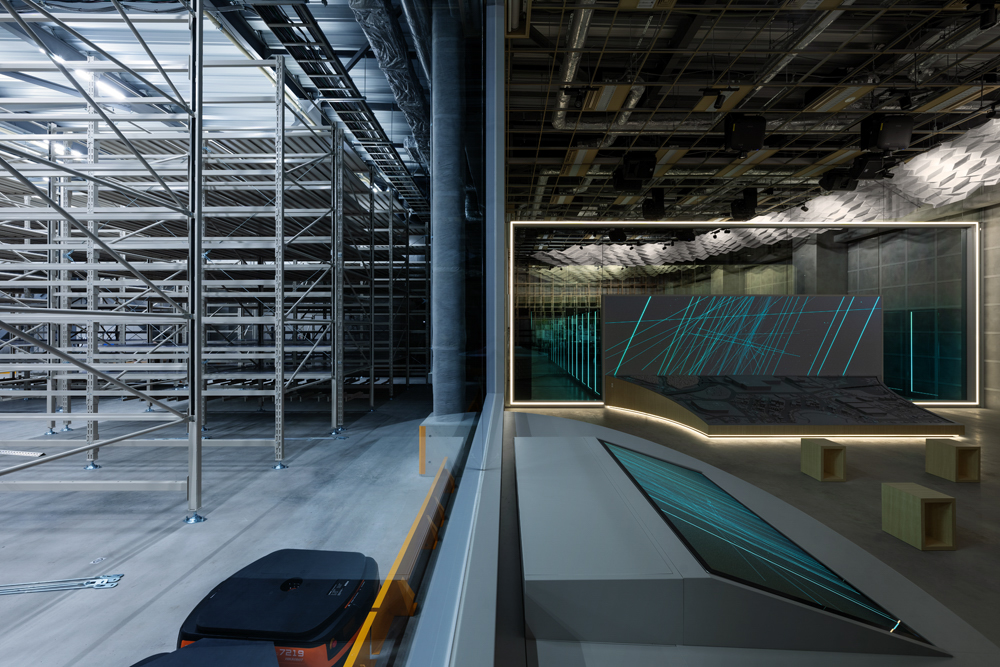

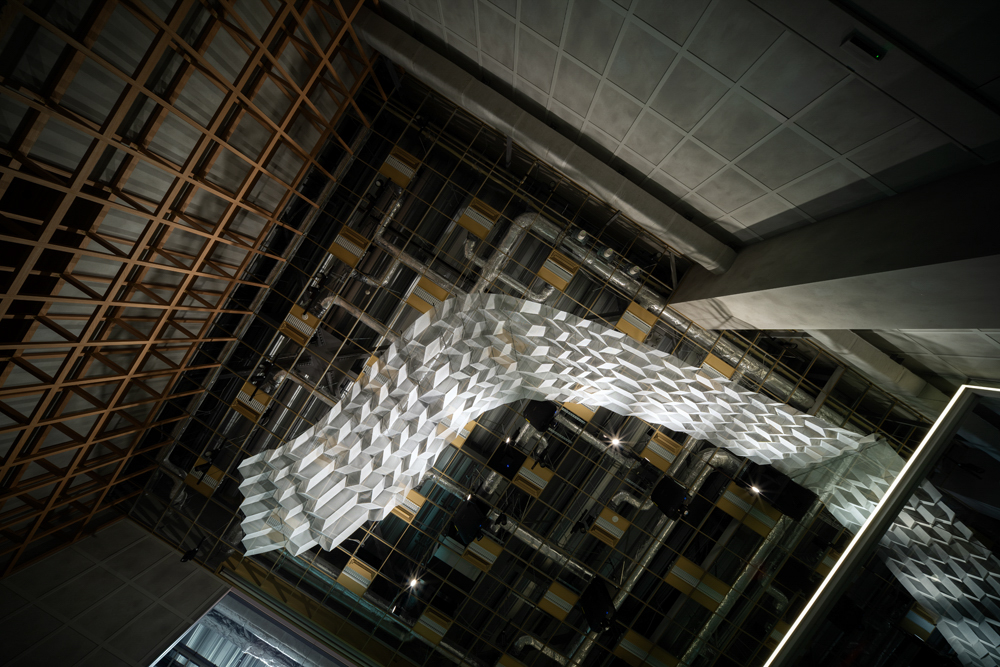

LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」

社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現

- ビジネス空間

撮影:御園生 大地、*平野 愛智

実績について

| 概要 | LOGI’Q南茨木ショールームは、人手不足が問題視されている物流業界で人材確保が期待できるモデルケースとなる施設として、地域の人との相互理解はもちろんのこと、取り組みや目指すべき未来への想いをステークホルダーと共有すべく倉庫区画の一部に設置されています。施設内を再生可能エネルギーで稼働する電動モビリティに乗って案内でき、施設全体を演出空間とするアテンド型ショールームとして計画しました。 |

|---|---|

| 課題・テーマ | EC化拡大に伴う物流施設のニーズの高度化・多様化、2024年問題に伴う働き手不足、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーニーズの高まり等の社会課題の解決のみならず、データ通信需要の高まり、製造業の国内回帰、耕作放棄地の増加・農家数の減少、食料自給率の低下等、インフラ・インダストリー事業領域におけるその他の社会課題について積極的に取り組んでいることを伝える施設とすること。 |

| 解決策・実現策 | 従来型の倉庫用地での展開ではなく、最寄り駅から徒歩で通勤が可能な住宅地にあり、かつ、巨大な物流施設の中にある施設という特徴を利用し、建物エントランスから施設内をモビリティに乗って案内でき、倉庫内部も見学できるアテンド型としました。 倉庫らしさを残しながらも渋谷のデベロッパ ーならではと思わせる洗練された空間デザインに仕上げています。案内するスタッフが柔軟に説明したい映像を引き出せる操作タブレットのシステムを構築。インフラ・インダストリー事業領域における社会課題を体感して、対話して、理解してもらう、最先端の取り組みを実現する交流空間を併せ持ったショールームとしています。 |

| 環境配慮設計 | 3R設計:余剰建材を活用した設計とし、フロアタイル 計450㎏、銘木一枚板 320㎏の計770kg の余剰建材を使用しています。この770kgは本来捨てられるはずの建材であるため、廃棄処分量をその数量分削減できたと考えられます。 |

基本情報

| 事業主 | 東急不動産株式会社 |

|---|---|

| 業務範囲 | 施設コンセプト企画、展示企画、デザイン・設計、制作・施工、映像制作、内装監理、プロジェクトマネジメント |

| 担当者 | 総合ディレクション:鶴谷真衣 コンセプト企画、展示企画:鈴木英一郎、 米本健太、菊地慶 デザイン・設計:鶴谷真衣 デジタルコンテンツ:鈴木英一郎、 米本健太 制作・施工:舛井洋之 プロジェクトマネジメント:片石秀憲 |

| 受賞情報 | 「日本空間デザイン賞2024」企業プロモーション空間 銅賞 「第43回ディスプレイ産業賞(2024)」産業賞入選 |

| 所在地 | 大阪府 |

| オープン日 | 2024年1月 |

| ウェブサイト | https://www.tokyu-logiq.com/kansai_minamiibaraki.html |

| タグ |

総合ディレクション、デザイン・設計

鶴谷 真衣

デザインポリシーは『誰かを笑顔にすることができる空間づくり』。業務領域・分野に捉われることなく、リテールデザインをはじめ、企業展⽰や公開空地活性化計画、⽔族館、温浴施設、福祉施設など、さまざまなプロジェクトに参画。 社内外のソフト資源を横断的に結びつけ、企画・デザインをおこなうことで、事業主様の本当に実現したいことへの思いに応える施設づくり、体験価値の創造を⼼がけている。

※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

関連実績

関電不動産開発 オフィス(中之島ダイビル13階)

サステナブル設計にも配慮した、従業員一人ひとりが理想のワークライフバランスを叶えるオフィス

- ビジネス空間

大東建託本社 DK SALON

企業のアイデンティティとおもてなしの想いを込めた、豊かな対話を育む応接空間

- ビジネス空間

大東建託本社 DK LOUNGE

人と出会い、情報と出会うことができる、コミュニケーション型ラウンジ

- ビジネス空間

共和レザー 本社オフィス

会社のアイデンティティと製品に触れ、交流と挑戦を生み出すワークプレイス

- ビジネス空間

ヨネックス大阪ショールーム

スポーツ市場の活性化とヨネックスファン拡大を目指したブランド発信拠点

- ビジネス空間

デンソーミュージアム

デンソーの「これまでと これからの 挑戦のストーリー」を伝える

- ビジネス空間

軽井沢プリンスホテル ウエスト 総合事務所

新しいアイデアやコミュニケーションが生まれる、オフィスリニューアル

- ビジネス空間

デンソー東京支社

新たな価値提供やパートナーとの共創強化を目指す、新オフィス

- ビジネス空間

コンセプト企画、展示企画、デジタルコンテンツ

鈴木 英一郎

各都市の代表的な複合開発や大型商業施設、パブリック施設、企業ショール―ム、エンターテインメント施設の調査・コンサルティング・企画・空間プランニングを中心に担当。”クライアントやチームとの対話”と”エンドユーザーの目線”、”これまでにない新しい体験づくり”の3つの視点を大事にしながら、クライアントの持つ課題や想いを「オリジナルな体験価値の創造」へと繋いでいく。